10年位前に、原宿の骨董市で出会った、陶器でできた馬蹄型のおろし器。我が家では飾りになっていますが、ちゃんと使えます。昔のモノには、味わいのあるオシャレなモノがたくさんあって、興味深い!年代も生まれも用途もわからなくたって、素敵なモノ、愛嬌のあるモノは、それだけで充分なんです。

思い出の品

山屋には、数えきれない思い出の品があります。それは記念とか、誰かから頂いたとかいうことではなく、どことかの蚤の市で面白いおじさんから買ったとか、あそこの植物園で拾ってきた木の実とか、庭で咲いた花の種とか…ヨーロッパの片田舎から我が家の庭のモノまで様々。ささやかでもそれぞれに物語を持つ、私にとっての思い出の品々…。

キッチンの壁にあるこの大好きなモスグリーンの時計は、以前記事にもしたガラスの不思議な戸棚同様、改築になる校舎から頂いたモノで、なんともいえない存在感。おじいさんの時計♪のように、私が生きてる間はどうか壊れませんように!それから右手にいる黒いロバはポルトガルのバルセロスという田舎街の市場で買ってきたモノ。たいがいは赤やブルーや黄色が鮮やか(ニワトリや民族衣装の人間など色々。ぶら下げたり風鈴のようなものも)な工芸品でしたが、この素朴な可愛さの黒いロバさんに惹き付けられたのでした。

Apples and Olives

自分で写真集を買うことはないけれど、どうしても気になっていた写真集がありました。ワシントン生まれ、ニューヨークで活躍する写真家のLee Friedlanderがリンゴの木とオリーブの木ばかりを撮りためたもの。ニューヨークのリンゴの木とフランス、イタリア、スペインのオリーブの木を四季を追って撮っているんですが、ひたすら白黒の約50枚と所々にだれかの言葉。私には写真の技術的な解釈はできないし、特に印象に残る美しいショットがあるわけでもないけれど、花をつけている木もあれば、雪に埋もれてる木もあり…なんとなく、国籍の違う老人の全身を写した写真集を思わせるような不思議な本です。本のデザインや、正方形の写真も素敵な本。その本を、だいぶ前の誕生日か何かの時に、姉にプレゼントしてもらい、グリーンの机の上に飾っています。そんな写真集に目を通したり、今まで読む暇がなかった雑誌に目を通したり、挑戦してみたいレシピを発見し実践したり。冬ならではの貴重な充電期間。春になったら、去年よりも少しは成長できてるように、寒さ

に負けてないで、しっかり充電しておこうと思います。

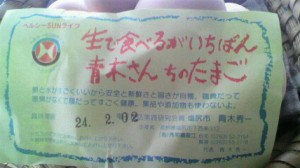

青木さんちの卵

雪やコンコン

木の実拾い

ニット族

ビン博士

私は小さい頃からちょっと渋好みの子供で(親の影響もあって)骨董品や古いモノに興味がありました。骨董市やお店で、自分のお小遣いで買える範囲で骨董というよりガラクタに近いモノを買うのが好きなのは大人になっても変わりません。私にとっては、価値のある高価な骨董品を眺めて楽しむよりも、使い方次第で生きてくる骨董品やガラクタの方が親しみがあり魅力的です。時代や本来の使用目的なんて知らなくても「あ!コレにお花を生けたら素敵!」とか「多肉植物を植えたら似合いそう!」とか「この器に〜を盛り付けたい」とか、直感で使うところがイメージできるものが好きです。中でも、古いビンだけは、中学生頃から集め始めていたほど。ある骨董市に現れる‘ビン博士’と呼ばれる先生の所には多種多様なビンが並び、毎回博士の説明を聞きながら美しいビンを見るのが楽しみで‘僕の一番若いお客様’と言って、いつもオマケしてもらっていました。目薬のビンやらインクビン、外国のモノから日本のものまで。古いガラスビンは、微妙な歪み、厚み、色合い

、デザインどれもが現代のモノにはない温もりや美しさがあります。最近はすっかりビン収集を止めてしまいましたが、以前勤務していた学校で改築の為処分されるところだった不思議なガラス戸棚を補修し、集めたビンたちを並べてあります。畑も庭も寂しげなこの季節に、ふと目を喜ばせてくれる山屋のたくさんの不思議なモノたち。春が来るまで、少しずつ紹介していきたいと思っています。

三九郎さんくろう

私も詳しいことはよく知らないのですが、信州のどんど焼きは「三九郎」と呼ばれ、今頃各地で行われる冬のイベントの一つです。決まった日があるわけでなく地域によって差はありますが、子供のための行事のようで、松飾りやダルマさん、書き初めなどを燃やし、枝に刺したまゆだま(白や赤の小さなお餅?米粉を練ったもの)を焼いて食べるのだそう。山屋から見える田んぼで今朝早くから子供たちがお飾りを集めて回り、大人たちがそれらと杉の木をを組み、午後になってから点火したのですが、急に風が強まり、ものすごい煙で可哀想でした。

それにしても、スイスにしろ信州にしろ、古くから伝わる、子供たちが楽しめるイベントはどれも心が和みます。

現場監督

スイスの大規模農家で、毎日トラクターなどの重機に囲まれて大興奮だった息子。帰国後は、さぞ退屈だろうと不安を抱いていましたが、まるで息子へのプレゼントのように、ただいま我が家のキッチンからは、毎日道路工事の様子を見ることができるんです!市が平出遺跡を活気づけようとしているようで、あんなに人気のない遺跡へと続く素晴らしく立派な道路を作っています。個人的には、畑をつぶしてまで作る価値があるのか、どれだけ利用価値があるのかは疑問で、すぐそこに道路ができてしまうと、今まで広々見渡せた景色が変わってしまうのは少々抵抗があるのですが。。淋しげな冬景色の中に、ちょうど息子が立って見える高さの窓から、色とりどりの重機やヘルメットをかぶった作業員が、行ったり来たり…。一日に何度も窓辺に立ち、あんまり夢中になってるので、特等席を用意してみたり、シュピの散歩ついでに間近で観察してみたり、今日も小さな現場監督はお仕事熱心です。